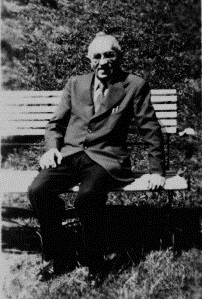

Gisela und Johann Jellinek

Johann JELLINEK, geboren am 12. April 1875 in Schumitz, Mähren (Österreich-Ungarn, hernach Tschechoslowakei, Tschechien), war Jude, Sohn des Salomon JELLINEK und der Anna TAUS (Gastwirtschaft in Schumitz). Johann studierte in Wien Medizin, wurde Facharzt und arbeitete seit März 1907 in Salzburg, seit Juli 1909 im Haus der Donau-Versicherung, Dreifaltigkeitsgasse 1 (oder Platzl 2), 2. Etage, wo sich seine Wohnung und Praxis befanden, wie im Gewerbeverzeichnis der Stadt Salzburg bis 1938 vermerkt ist:

Dr. Johann JELLINEK, Medizinalrat, emeritierter Sekundararzt und ehemaliger Assistent des Allgemeinen Krankenhauses, Facharzt für Haut-, Harn-, Geschlechtskrankheiten und Kosmetik, Röntgendiathermie, Höhensonne sowie Licht- und Tonisatorbehandlung.

Dr. JELLINEK, der 1930 den Titel Medizinalrat vom Bundespräsidenten verliehen bekam, war der einzige jüdische Arzt in der Stadt Salzburg, weshalb ihn speziell Juden gerne aufsuchten, zum Beispiel der im Haus Kapuzinerberg 5 wohnende Schriftsteller Stefan ZWEIG, der im Frühjahr 1924 seiner in Abbazia weilenden Ehefrau Friderike über seine Erkrankung berichtete und dabei seinen Salzburger Arzt besonders lobte:

Ich habe Dir kein Wort geschrieben, allen zu schreiben verboten, dass ich sieben Tage zu Bett war und ziemlich arg daran: eine Bauchgrippe mit allen unangenehmen Begleiterscheinungen; stellenweise war mir schon sehr mies. Alfred [sein Bruder aus Wien] war für einen Tag hergekommen, war mit den Anordnungen des Arztes (Dr. Jellinek, der sehr tüchtig ist) zufrieden, sodass der ursprüngliche Plan, mich nach Wien zu befördern, aufgegeben wurde. Ich werde aber noch längere Zeit bestimmte Diät halten müssen …

Die Familien ZWEIG und JELLINEK waren fortan befreundet, dokumentiert u.a. durch gemeinsame Essen im Hotel Münchnerhof, Dreifaltigkeitsgasse 3, et cetera.

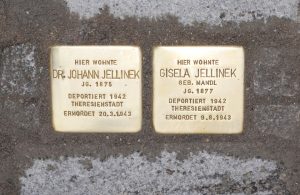

Gisela und Johann Jellinek Stolpersteine/Lasserstraße 23

Dr. JELLINEKS Ehefrau Gisela, geb. am 19. September 1877 in Wien, war die Tochter des Ehepaares Philipp MANDL und Theresa ROSENFELD – beide wurden in der israelitischen Abteilung des Wiener Zentralfriedhofs bestattet. Am 7. April 1907 bekam das Ehepaar JELLINEK in Salzburg einen Sohn: Kurt, der hier das Akademische Gymnasium besuchte und wie sein Vater in Wien Medizin studierte. Dr. Kurt JELLINEK war Spitalsarzt in Wien und ab 1936 praktischer Arzt in Salzburg-Gnigl, Linzer Bundesstraße 36, in einem Arbeiter- und Eisenbahnerviertel. Er heiratete Maria GASCHO aus Bayern, die keine Jüdin, sondern Protestantin war (Augsburger Bekenntnis).

Seit 1917 war die Familie JELLINEK in Salzburg nach altösterreichischem Recht heimatberechtigt. Im Jahr 1932 erwarb Gisela JELLINEK in Salzburg das Haus Lasserstraße 23, unweit der Synagoge.

Hörstolperstein Gisela und Johann Jellinek

Im Gewaltjahr 1938 mussten die beiden jüdischen Ärzte in Salzburg ihre Praxis schließen. Der 32-jährige Dr. Kurt JELLINEK und seine Frau Maria, die noch bis März 1939 im Haus Lasserstraße 23 wohnten, bekamen Visa und Affidavits für die USA, konnten via Genua nach New York reisen (Ankunft am 9. November 1939) und lebten hernach in Middleborough (Middleboro), Massachusetts, wo Kurt und Mary noch bis ins Kriegsjahr 1942 hinein Post aus dem nationalsozialistischen Wien erhielten.

Dr. Johann und Gisela JELLINEK, die im Mai 1938 ihre Wohnung und Praxis in Salzburg, Dreifaltigkeitsgasse 1, für den NS-Reichskriegerbund, Gaukriegerführung Alpenland räumen mussten, wohnten bis zum Frühjahr 1942 in Wien 8, Lange Gasse 61, hernach in Wien 2, Haasgasse 8, in einer »Sammelwohnung«, deren Parteien zur Deportation bestimmt waren. Aus dem Nachlass Dr. JELLINEKs geht hervor, dass das Ehepaar noch im Jahr 1941 Vorbereitungen zur Ausreise mit dem nächsten Fernosttransport traf (»Bahnkarte Berlin – Shanghai RM 28.000 Konto D der IKG 17. März 1941 erlegt«).

Am 28. Juli 1942, als die Deportation bevorstand, schrieb der Vater aus Wien seinen Kindern in Middleboro:

Da wir in den nächsten Wochen von Wien nach einem Ort in Böhmen wahrscheinlich Theresienstadt an der Elbe abtransportiert werden, muß ich Euch …

Am 10. September 1942 ging der »Transport 40 Zug Da 513« mit den Häftlingen Nr. 837 und 838, Dr. Johann und Gisela JELLINEK, nach Theresienstadt. Der Ehemann kam dort 68-jährig am 20. März 1943 zu Tode, die Ehefrau 66-jährig am 9. August 1943.

Ihr Sohn Kurt wurde nach der Befreiung Österreichs über den Tod seiner Eltern von Überlebenden mit viel Feingefühl informiert:

Leider war Dein Vater in dieser Zeit an einer anderen Krankheit erkrankt, die eine Operation nötig gemacht hätte. Nun war aber eine Überführung in das dortige Spital aus dem vorerwähnten Grunde nicht möglich. Dein Vater ist also damals im März 1943, wenn auch eines natürlichen Todes gestorben. Deine Mutter sah Herrn Vogel [Augenzeuge] später einige Male; sie war durch die harten Bedingungen des Winters sehr geschwächt; es hatte damals wenig zu heizen und zu essen gegeben. Ausserdem war der Tod Deines Vaters sicher ein schwerer Schlag für sie. Sie sprach oft von Dir. […] Deine Mutter ist, wie Herr Vogel sagte, sehr schön und sanft hinübergeschlafen. Das war im Mai [August] 1943. Es ist unendlich traurig, dass so liebe Menschen wie es Deine Eltern waren ein ganz anderes Alter erlebten als es ihrem übrigen Leben entsprach. Sie hätten wohl Anrecht auf schöne Tage gehabt.

Dr. Kurt JELLINEK, der das geraubte Vermögen seiner Eltern nicht zurückerhielt – auch nicht das im Jahr 1939 »arisierte« Haus Lasserstrasse 231 – starb 1977 in Middleborough, seine Frau Mary 1998 in East Dennis, Massachusetts.

____

1 Gisela Jellinek erwarb das Haus 1932 von David Rosenfeld, der hier mit seiner Familie wohnte. Das Ehepaar David und Stefanie Rosenfeld, das zuletzt in Triest lebte, wurde 1944 in Auschwitz ermordet. Im Haus Lasserstraße 23 wohnten weitere Opfer des nationalsozialistischen Terrors, die aber nicht jüdisch waren: Anna Steinwender, 1941 in Hartheim ermordet, und Otto Schneider, 1941 in Buchenwald ermordet. Das Haus Lasserstraße 23 wurde im Jahr 1939 von Maria Scheuba, Ehefrau eines Arztes, »arisiert« und nach der Befreiung Salzburgs nicht restituiert (Grundbuch Salzburg-Schallmoos EZ 262).

Recherche: Gert Kerschbaumer & Lisa Macheiner; Fotos: Wienbibliothek, Nachlass Dr. Jellinek

Gestaltung & Produktion: Eva Schmidhuber